布袋戲又稱掌中戲,因形狀如同布袋,且以手掌操弄故名。布袋戲可能源自傀儡戲,形成於明末清初,是台灣民間最普遍的偶戲劇種。根據民間傳說,布袋戲創始於明末泉州書生梁炳麟,因屢試不中,一年應試之前與友人至九鯉湖,祈求仙祖托夢預卜吉凶,夜裡夢見一白髮老翁於其手掌題「功名歸掌上」,梁生自喜今科必中而欣然赴試,不料依舊是名落孫山,梁生落寞返鄉途中夜宿客棧,見隔壁房客以懸絲操控傀儡戲偶,但以線操作不夠生動,梁生靈機一動,乃以手掌撐偶操弄,往後巡迴演出且漸受歡迎而揚名各地,至此梁生才了解仙祖題示「功名歸掌上」之意。

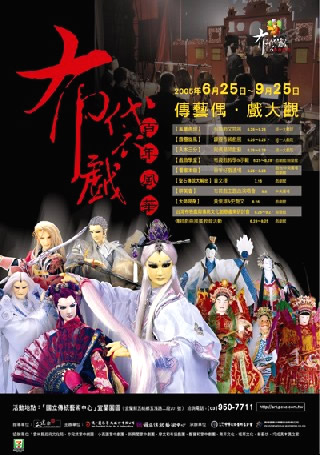

台灣布袋戲傳自福建漳州、泉州與廣東潮州。早期布袋戲依後場音樂又分南管、北管及潮調布袋戲三種。布袋戲演出型態可分外台、內台、電台、電視等種類﹔其中外台布袋戲多為廟會酬神性質。電視布袋戲是在電視頻道播映布袋戲,民國五十一年《台視》開播後,李天祿首先在《台視》演出布袋戲「三國誌」,但真正將電視布袋戲發揚光大的則是轟動武林、驚動萬教的黃俊雄。在五十九年播出的「雲州大儒俠──史艷文」。曾在電視頻道連續演五百八十三集,風靡台灣全島。

布袋戲欣賞重點首推囗白與操偶。梨園諺語:「布袋戲上棚重講古」、「一聲蔭九才,無聲不免來」說明了唸白的重要性。主演唸白側重五音分明、咬字清晰,才能讓觀眾感受戲劇張力與情節發展。操偶動作也是布袋戲欣賞重點之一,布袋戲名聯「木頭有靈能做我,空心無奈寄人行」正是布袋戲操偶最佳寫照。

自二十世紀初年以來,台灣各地布袋戲班紛紛興起,競演於廟埕,逐漸蔚為風氣,在台北艋舺有泉州紳商支持的南管布袋戲班,中南部有潮調,白字戲等布袋戲班,同時,流行於台灣各地的北管子弟也組班出演布袋戲,由於民間演戲的習俗盛行,布袋戲應聘出演於各地廟會,到西元1930年代,戲界各家並起,布袋戲愈演愈激烈,達到第一階段的發展高峰。西元1937年中日戰爭爆發,日本政府禁止台灣各類民間戲曲使用傳統鑼鼓,同時嚴格管制外台戲演出,一時之間布袋戲生機中斷,但由於皇民化運動的推行使得台灣不全面禁止具有中國民族風格的民間戲曲,因此創造了帶有日本色彩的布袋戲,到了1945年,台灣光復,各地廟會活動重新熱鬧了起來,民間請戲日日不斷,如李天祿、黃海岱等,布袋戲進入繁華極盛的黃金歲月。

戲夢風華擬乾坤 笑看英雄渡紅塵

從布袋戲的發展歷程來看,特別是台灣社會發展的脈絡中來看,僅僅墨守布袋戲的傳統顯然不是長遠生存的路,而多元的、統合發展的方向可能是將來發展的必然趨勢,然而在社會發展脈絡中,尋求多重發展的路,不僅提示民間戲曲和偶戲長遠的發展,也是傳統布袋戲保存維繫必須走的路。

布袋戲成為電視寵兒,開始於民國五十九年。黃俊雄以其招牌名戲「史豔文」在台灣電視公司編演「雲州大儒俠」,連演五百三十八集,轟動一時,戲中主角史豔文、怪老子、二齒成為全台婦孺皆知的人物。木偶人史豔文一時竟取代楊麗花在閩南語觀眾心目中的地位,傳出「史豔文打倒楊麗花」的笑談,而史豔文成為家喻戶曉的「民族英雄」,布袋戲的興盛可見一斑。在此後三年之間,黃俊雄續演「六合三俠傳」、「雲州四傑傳」、「西遊記」、「三國誌」、「大唐五虎傳」諸篇,使黃俊雄成為電視布袋戲的霸主。

黃俊雄發展出來的電視布袋戲持續在中午時段上演四年,報章輿論給予極大壓力,認為劇情荒誕影響青少年行為,甚至影響午休時間導致「妨害農工正常作息」,而在六十三年六月全面禁演。但是史豔文的印象已深植在大多數人的記憶中。

布袋戲在民藝表演中,可謂最跟得上科技脈動,而黃氏家族一脈相傳的創造力,一如日新月新的科技發展,從「金光」上電視、上電影,繼而「霹靂」多彩,能夠數十年獨領幾代風光,誠是布袋戲中的異數。遙想黃馬當年拜師學布袋戲,傳教兒子黃海岱、程晟苦讀漢學詩書、學習北管亂彈戲時,一定不曾想到黃家子孫會將布袋戲事業繼承下來,並且全面的改造,為布袋戲演出型態開創「金光」開創「霹靂」,一代一代吸引了為數可觀的觀眾,為布袋戲締造霹靂發光的新圖騰。

布袋戲再流行的原因

(1)加強技藝、擴展表演舞台

(2)運用現代行銷手法

(3)反映社會

在民間戲曲普遍式微的今日,布袋戲的前途在各方面的努力下,似乎已經露出一線生機。演出空間的缺乏,無疑的是布袋戲前途的最大難題,去蕪存菁才可保住布袋戲的命脈,這點黃強華、黃文擇兄弟自設霹靂衛星頻道是拓展演出空間的第一步,進而重返無線電視台─中視、進軍電影等等,成功地擴大布袋戲上演的舞台。另一個困境,是如何吸引一批固定的「看戲人」,除了技藝的改進之外,更必須忠實的反應社會環境、社會心理及社會情形等等,因此,我們可以知道:一項民間技藝的流傳,最重要的是與社會相結合,才能吸引觀眾的目光。

從布袋戲的發展歷程來看,特別是將布袋戲放在台灣社會發展的脈絡中來看,僅僅墨守布袋戲的傳統顯然不是長遠生存的路;而多元的、統合發展的方式可能是將來發展的必然趨勢。無論傳統布袋戲或金光布袋戲都是台灣社會文化的一環,無須將之提高到「高藝術」的層次,也不用對傳統布袋戲的「原初性」過分重視,更要避免執著於好壞的評價,因為它們都是直接反應社會文化的面貌。

只要在演戲人、看戲人、寫戲人共同攜手努力下,一定有機會看到布袋戲走上更寬廣而璀璨的前途。

以霹靂為師~產業知識經濟試闢

布袋戲對於台灣而言是一種文化的表徵,在不同的歷史時空與社會情境當中,布袋戲的好戲連棚,轟動一時卻代表著不同的文化與社會意涵,然而,伴隨台灣社會的轉型,布袋戲的表演形式也隨著政治因素,經濟因素而變遷,因此布袋戲不應該只是被視為一種屬於台灣文化的藝術表演,同時,更應該經由對於整體台灣社會情境,所造成的影響,布袋戲的內容與形式對於社會真實的呈現,以及布袋戲與社會時空情境等外部環境所形成的互動,才能真正了解到布袋戲做為一種文化的意義。

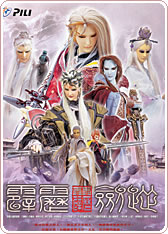

曾幾何時有一支布袋戲成功地活躍於流行娛樂主流中,此即霹靂布袋戲。霹靂熱從錄影帶(及後來的VCD、DVD),一路燒過有線電視、網際網路、中華職棒,並成立專屬的衛星電視台,擁有廣大收視群,擄獲包括崇尚流行事物之青少年、X世代在內之男女老少各階層觀眾的心,報章雜誌、新聞台、藝文界等爭相報導與討論,亦曾登上國家劇院的舞台表演,還拍攝布袋戲電影進軍大螢幕,其市場遠及大陸與國外;而相關的各式附屬產品,如:霹靂會刊、筆記本(書)、專賣店、霹靂戲偶、霹靂撲克牌、霹靂電玩軟體等一應俱全。以大專學生為主力的霹靂迷不僅設立網站整天談論霹靂,還呼朋引伴為心目中的霹靂英雄成立專屬後援會。在外國文化大肆入侵,市面上充斥著外來之影音產品及流行事物的當而,霹靂布袋戲幾乎為能與之抗衡的本土流行文化,「霹靂」二字已成既新奇,又炫酷的代名詞。

霹靂布袋戲於劇情上,將富有東方思想哲理的道、儒、釋教義以深入淺出的方式,轉化成其劇中世界的層次架構,並引用東方特有的武俠情景,創作出一部部引人入勝、欲罷不能的故事;於對白上,透過貼近當前社會的語彙,插科打諢,忠實的反應現時的社會環境、社會心理及社會情形,引發共鳴;於戲劇特性上,充分運用偶戲跨時空特色,營造出不分時空、國度、人性的戲劇張力;於劇中人物上,編構出一個個深具代表性的人物典型,也顛覆了傳統正反派約二分法,帶出許多正中帶邪、邪中有正的人物,創造一個個虛擬偶像;於製作上,走向專業及分工的工業化生產模式,投資建設專屬攝影棚、音樂工作室、動畫工作室等,充分應用影音技術及影片拍攝手法;於行銷通路上,配合錄影帶(VCD、DVD)出租業、有線電視、網際網路、出版業、電影業及電玩業等的發展,隨時打入可用的行銷通路及媒體;於商業策略上,與異業商品、中華職棒等策略聯盟,並善用形象包裝及廣告等,創造流行。亦即,霹靂布袋戲除了維持了「將戲偶套在手上操作」及「由單人配音」此兩個符合布袋戲定義的特性外,其餘部分均是大量運用戲劇本身知識、傳統文化知識、現代科技知識及商業經營知識,不啻為知識經濟的體現。

由以上知識經濟之成功案例,農業知識經濟之內涵實已呼之欲出,茲歸納其要點如下:

1. 充分應用知識:創新發明及高科技固然為知識經濟的根本支柱,若能創新高科技當然最好,不過創新乃可遇不可求,而知識經濟並不以創新為限,更重要的是在於知識的應用,即使是行業本身或傳統文化中的知識,若能善加利用,亦能創造出知識經濟,此為首先應闡明者。

2. 發揮獨特長處:由於現在是一個國際化及高度競爭的時代,國內農業同時要面對其他行業及來自全球的競爭,因此固然電子資訊科技及生物醫藥科技為知識經濟的典型,亦為一項利器,但是畢竟不是農業部門的所長,亦不是國內的所長,更不是國內普羅農民之所長,因此宜引為所用,當成工具及手段,不宜做為發展之重點,而以已所短擊人所長。一定要找出國內農業本身的獨特性及長處,並予以強化及強調,做為競爭力之基礎。

3. 利用利潤誘因:發展農業知識經濟,必須以商機及利潤為主要考量,不能為推動而推動,不但要將知識化為商品,還必須再化為商機及利潤,利潤才是知識經濟最有力的誘因及推動力,有了(潛在)利潤誘因,自會有其他配合資源的投入,農業知識經濟才會持續發展。

4. 強調行銷策略:市場需求為農業知識經濟成功的關鍵,一定要設法開發或區隔出夠大之市場,因此行銷為農業知識經濟重要的一環,若無法找出夠大之需求市場,即使產品再怎麼精緻怎麼好,仍只是數量經濟或品質經濟,仍構不上知識經濟。

5. 加入無限創意:由上述案例可知,知識經濟並非得是時髦新奇的事物,原本平凡,甚至一般形象是又土又ㄙㄨㄥˇ、落伍、鄉野的、老阿公的東西,都可變成流行主流,此給予農業知識經濟莫大的鼓舞與啟示,而這需要大量能將知識轉化為商機的創意,大量的創意與點子為知識經濟的重要元素。

6. 帶動流行風潮:將原本消不消費皆可之正常品,化為流行事物,讓消費者不僅重複消費,且愛不釋手、欲罷不能,以擴大市場需求及降低需求彈性,形成較穩定之消費群。

7. 整合發展配套:由於知識經濟可應用之知識包括產業本身知識、傳統文化知識、現代科技知識及商業經營知識等,因此宜捨棄點狀發展,而設法整合為片狀發展及全套發展,自研發、生產至通路及銷售最好均能能配套發展。

8. 打破商品形式:讓商品形式之界線模糊化,不惟有形農產品是商品,農產加工品、休閒農業、生態景觀、農業技術、農業知識、農村文化、農業形象,甚至農業概念等等二、三級產業及服務化、無形化或抽象化之資源亦均可以是商品,擴大利潤之來源。

9. 不斷與時俱進:由於時代變動快速,消費者之偏好之改變亦有加快的趨勢,不能滿意於一時之成功,因此對於商品及其行銷策略亦必須隨時配合新興潮流、技術、媒體及通路等進行調整,經常以新形象包裝吸引消費者之眼光與荷包。

以上文章及圖片來源:http://www.pili.com.tw/